Александр Суворов

Не ходи, Суворов, через Альпы, говорил ему Наполеон....

Хотите меня знать? Я сам себя раскрою… Друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили… Я бывал Эзопом, Лафонтеном: шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждая сонливых…

Сабж о себе

| Александр Суворов | |

|---|---|

| |

| Род деятельности: | Полководец, тролль |

| Родился: | 13(24) ноября 1730 года |

| Место рождения: | в Нерезиновой |

| Принял ислам: | 6(18) мая 1800 года |

| Место принятия ислама: | Криминальная столица нашей Родины |

Александр Васильевич Суворов — винрарный полководец, человек-орден, не проигравший за всю карьеру ни одного сражения, а по совместительству тролль, доставивший тонны веселья как анонимусу, так и своим жертвам. Обладатель панковского ирокеза, называвшегося в те времена «петушком».

Биография

Родился в 1730 году в русской дворянской семье со шведскими и армянскими корнями. С отцовской стороны по тогдашней моде они выводили свой род от некоего шведа Сувора, а сынулю назвали в честь Александра Невского. А с материнской происходили из обрусевшей армянской семьи Мануковых. Как известно, в детстве был невероятным дрищом и болел от каждого сквозняка, но потом прочитал пару книжек про Цезарей и Ганнибалов и начал готовить себя к армии. Закалялся, качался, изучал тактику и стратегию по мануалам из отцовской библиотеки. Немаловажную роль сыграл в его судьбе Абрам Ганнибал, прадедушка нашего всего и друг семейства Суворовых: однажды, заметив у Саши во время игры в солдатики неплохое понимание тактических сложностей манёвра, арап Петра Великого посоветовал отцу отправить парня в армию. В 12 (или 15, никто так и не разобрался) лет Александра сослали в гвардейский полк. Рядовым. Тут следует сказать, что в первой половине XVIII века гвардейские полки выполняли роль своеобразного военного училища, где будущие офицеры на своей шкуре познавали все премудрости солдатского дела, и потому молодому дворянину ходить в нижних чинах гвардейского полка было не западло. В отличие от собственно несения службы. Долгое время на него никто не обращал внимания, ибо отрок нередко вёл себя как сказочный дебил (например, ложился спать в одном сапоге). Однако воевать он умел, и впоследствии уважать себя заставил как друзей, так и врагов.

Первая награда

Первое своё повышение сабж получил не на полях сражений. Летом 1749 года Семёновский полк стоял в Петергофе для обеспечения караульной службы. Суворовский пост был у Монплезира. Он так ловко отдавал честь при прохождении императрицы Елизаветы Петровны, что она остановилась около вьюноши и спросила, как его зовут. Узнав, что его отец — генерал Василий Иванович, императрица вынула серебряный рубль и протянула его Суворову, но тот отказался взять, сказав, что на посту брать деньги запрещено. Елизавета Петровна похвалила часового, дала руку для поцелуя, а рубль положила на землю у его ног, велев забрать его при смене караула. На следующий день последовало повышение Суворова в капралы. А этот серебряный рубль сабж берег до конца жизни как свою первую награду.

Отношения с Екатериной Второй

Александр Васильевич Суворов был любимцем императрицы Екатерины. Та отмечала и осыпала наградами русского Македонского, а сабж, случалось, выебывался так, что другому бы неслабо перепало. Публично обращался к ней на «ты», хоть и с добавлением «матушка», а она к нему — не иначе как по имени-отчеству. Некоторые интересные случаи:

N.B. |

|---|

| Впрочем, с обращением на «ты» не всё так просто. В допетровской России/Руси это было вполне себе мейнстримом, так как до определённого момента обращения на «вы» просто не существовало в принципе. В конце концов, даже к самому Б-гу в молитвах обращаются на «ты»: «Господи, помилуй меня», а вовсе не «помилуйте меня, уважаемый товарищ Бог». Это только потом, уже фактически при Петре, стали перенимать всякие веяния с загнивающего Запада; обращения в духе «ваше сиятельство» или «ваша светлость» (согласно Табелю о рангах) стали обязательными. Короче говоря, Суворов просто проявлял некое олдфажество и употреблял старую форму обращения — возможно, для понта. |

- Однажды на придворном балу Екатерина решила оказать Суворову внимание и спросила его:

— Чем потчевать дорогого гостя?

— Благослови, царица, водкой! — Но что скажут мои фрейлины, когда они будут с вами разговаривать? — Они почувствуют, что с ними говорит солдат!

- Как-то в разговоре императрица сказала, что намечает в будущем послать Суворова на службу в Финляндию. Суворов поклонился императрице, поцеловал ей руку и вернулся домой. Затем он сел в почтовую карету и уехал в Выборг, откуда послал Екатерине послание: «Жду, матушка, твоих дальнейших повелений».

- Известно, что Суворов даже в сильные морозы очень легко одевался. Екатерина II подарила Суворову шубу и велела обязательно ее носить. Что делать? Суворов стал везде возить с собой дарованную шубу, но держал ее на коленях.

- После усмирения поляков в 1794 г. Суворов посылает гонца с вестью. Месседж следующий: «Ура! Варшава наша!». Ответ Екатерины: «Ура! Фельдмаршал Суворов!». И это во времена пространных рапортов о взятии городов. Как эсэмску послал. Но, тем не менее, переплюнуть в лапидарности фельдмаршала Салтыкова, который после боя с пруссаками у Кунерсдорфа в ходе Семилетней войны просто прислал в Петербург шляпу прусского короля, найденную на поле боя, ему не удалось.

Отношения с Павлом Петровичем

Мне поздно переменяться. Доложите императору, что матушка его Екатерина тридцать лет терпела мои причуды, и я хорошо шалил под Рымником и под Варшавой, а для новой дисциплины я слишком стар

Сабж о реформе армии

А вот с сынком императрицы повезло меньше. Павел, конечно, любил всё связанное с войной, но вместо проведения каких-нибудь полезных преобразований в армии император страдал всякой хернёй: ввёл новую форму, бесконечно проводил парады, ввёл более жёсткую систему муштры — косплеил карго-культил прусского короля Фридриха Великого[1]. Суворов сопротивлялся этим переменам. Его ответом на новую форму было: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак!» и «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять!». За критику эту он попал в немилость и был сослан в свою деревню. Однако есть и мнение, что в немилость он как раз попал за большие потери на маршах и учениях.

Однако когда Павлу захотелось в союзе с австрийцами поставить на место выскочку-Францию, героя статьи назначают командующим русско-австрийской армией по просьбе императора Франца. После похода Павел всё же признал заслуги старикана, повысив его до генералиссимуса, и даже приказал готовить торжественную встречу. Однако завистники/ненавистники, которых у Суворова всегда было в избытке, пустили слух, что сабж опять что-то пизданул про Его Императорское Величество, и Павлик встречу свернул, вообще отказавшись принять полководца. Такой финт ушами подкосил и без того заболевшего в дороге 69-летнего Суворова, после чего старый вояка принял-таки богомерзкую веру ненавистных бушибузуков.

Вины и мемы

Суворов — личность настолько мемоносная, что буквально любое событие в его жизни ознаменовано какой-либо крылатой фразой.

- Воюют не числом, а умением

На 93 победы сабж не потерпел ни одного поражения, причём многие из викторий были одержаны при значительном численном преимуществе противника. Самые эпичные:

- На войне с Барской конфедерацией сабж с отрядом из 900 человек сошёлся с корпусом гетмана М. Огинского (5к человек) при Столовичах. Корпус был полностью разгромлен. Русские потеряли 8 человек убитыми и ~80 ранеными, поляки — до 1000 убитыми и около 700 пленными. А в бою под Ореховом Суворов во главе отряда численностью 320 душ с потерями, равняющимися 5 убитым и 11 раненым бойцам, разбил 2—3к конных поляков.

- Какой поцреот не приводил в качестве примера мощи русского оружия битву на Кинбурнской косе (4к войск Суворова против 6к турок, потери — 500 к 4000), сражение при Фокшанах (25к против 50к), ну и конечно же, эпичный нагиб при Рымнике (25 против 100 тысяч) и взятие Измаила. Кстати, за последнее Суворов был также особенно критикуем, ибо вырезал почти весь гарнизон.

- Ещё больше героя статьи критиковали за взятие Праги (крепости около Варшавы, а не той), в которой поубивал уже не почти, а чуть менее чем всех (не отправилось на тот свет 2 тысячи из примерно 30).

- Победителей не судят

Именно такую резолюцию написала Екатерина II на приговоре сабжа к смертной казни. Осуждён был за так называемый первый поиск на Туртукай. Сабж, отбив атаку турок из осаждённого города, предпринял, не согласовав действия с командованием, разведку боем. Около 800—900 русских против порядка 4000 турок, в ходе боя русских погибло и ранено порядка 200 человек, турок, по разным оценкам, — от 1000 до 1500 убитых. Туртукай был разрушен, и всех христиан вывели из него для переселения на контролируемый Россией берег Дуная.

- Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля — дура, штык — молодец

Стандартная тактика европейской пехоты тех времен — построение линией, сближение с линией противника до дальности поражения мушкета (~100—150 метров, причем точность была такая, что попасть в конкретного человека можно было только случайно), после чего стороны перестреливались до тех пор, пока одна из сторон не дрогнет и не побежит под угрозой штыкового удара. Суворов воевал иначе: сближение, залп, рывок с криком «ура» и в штыки, что вполне соответствовало духу времени. Однако помимо того, что ударная способность тонкой линии была ничтожна, прорвав линию противника, собственные войска оказывались под крайне губительным фланговым огнем, отвечать на который сами возможности не имели. Этих недостатков как раз и была лишена колонна. Соответственно, пехоту учили не только ходить строем и стрелять, но и штыковому бою, что давало соответствующие результаты. Тем не менее, дошёл до нас и менее известный мем сабжа: «Против регулярных — линия, против бусурман — каре». Который ВНЕЗАПНО, его мемом не является, так как данное правило было известно еще со времен крымских походов Миниха и Суворову, можно приписать использование этой фразы, а уж никак не авторство. Так-то

Особой заслугой Суворова было совершенствование тактики колонн в сочетании с рассыпным строем — способ боя, созданный на Западе лишь в ходе войн Великой Французской революции[2] и развитый затем Наполеоном. В тактике Суворова правильно сочетались огонь и штыковой удар. Придавая большое значение огню для достижения победы, он также поднял на небывалую до него высоту и искусство сокрушительного штыкового удара.

- Каждый солдат должен знать свой маневр

Суворов считал важным донесение плана битвы и задач стоящих перед подразделением до каждого рядового. В Европе подобным не заморачивались: солдат задрачивали до состояния не рассуждающего «автомата, к ружью приставленного», после чего управляли командами, подаваемыми с помощью сигнальных инструментов — горнов, барабанов и т. п. По альтернативной версии, под пониманием своего манёвра подразумевалось умение солдат без команды выбирать цель, стрелять, переходить от стрельбы к рукопашной и т. д. Дело в том, что большую часть своих сражений Суворов провёл против турок, янычары которых имели отличную индивидуальную подготовку, но туманное понятие о дисциплине. И потому стремились атаковать внезапно, из засад и быстро переводить бой в рукопашную схватку. Понятно, что европейская методика задрачивания солдата делать всё только по команде тут не годилась: слишком уж быстро менялась обстановка в таком бою.

- Тяжело в учении — легко в походе

Следует отметить, что тренировка солдат при Суворове была максимально приближена к боевым условиям — естественно, народ калечился, случались и смерти. На что сабж отвечал этой присказкой и в ус не дул. Впрочем, в то время это было нормальной практикой. Так, в кавалерии Фридриха Великого, считавшейся лучшей в Европе, был охуенный процент небоевых потерь — во время учений при атаке галопом кто-нибудь постоянно ломал шею или оказывался задавлен лошадью. Да и поговорка: «вот тебе три мужика — сделай из них одного солдата», говорящая о многом, появилась задолго до самого Александр-Васильича. Но на самом деле Суворов говорил: «Тяжело в учении — легко в походе. Легко в учении — тяжело в походе!» И это правильно: в бою, случается, убивают.

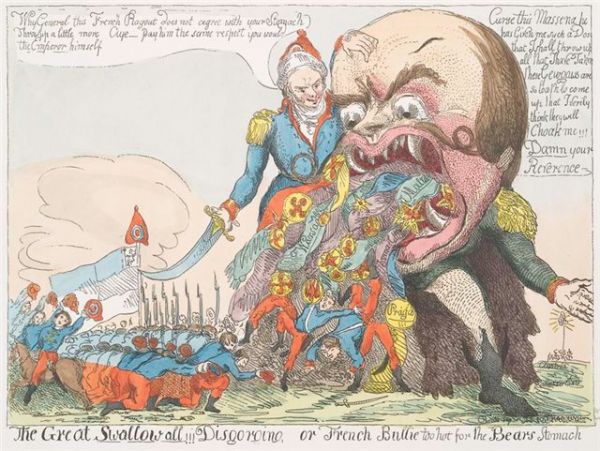

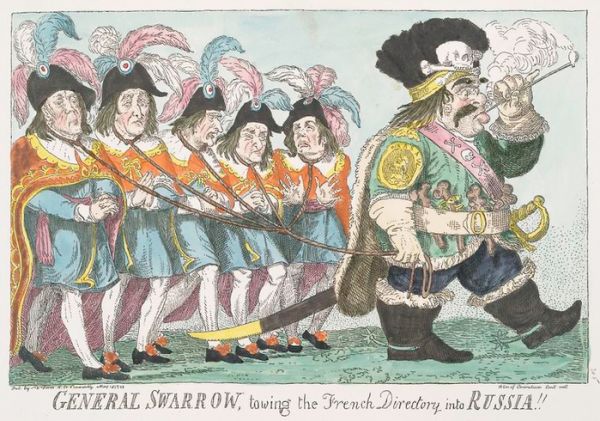

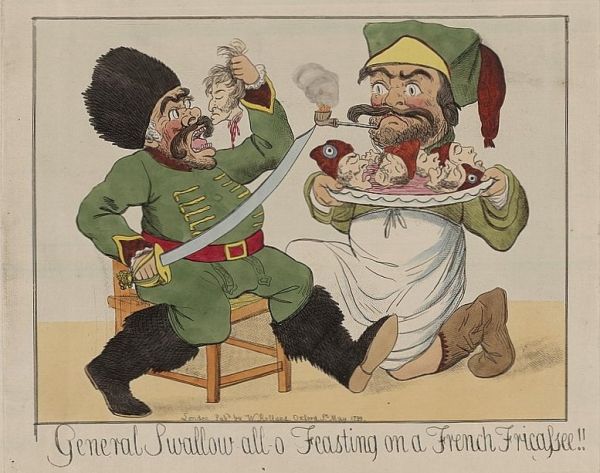

- Переход Суворова через Альпы

Название картины, ставшее впоследствии локальным мемом. В Швейцарском походе 1799 г. армия Суворова из-за предательства австрийцев попала в окружение в Мутенской долине. Несмотря на это, русские, накидав лягушатникам по соплям, свалили из окружения, прихватив 3 косаря пленных, после чего совершили переход через труднодоступный заснеженный перевал Рингенкопф (Паникс), откуда через город Кур направилась в сторону России. Его противник, генерал Франции Массена, (спойлер: будущий наполеоновский маршал), впоследствии сказал:

Я отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова.

Эпизод биографии, как и порождённый мем, является символом мужества и превозмогания.

Мифы о Суворове

Личность любого известного человека всегда обрастает домыслами и легендами. Самый известный миф: «Суворов всегда побеждал при численном превосходстве противника». В битве при Нови русско-австрийских войск было побольше французов (44к против 35к), что всё равно трудно назвать преимуществом, так как французы оборонялись. Кроме того, лишь одна из войн Суворова была оборонительной (Русско-турецкая 1787—1791), хотя даже её турки начали для возвращения отжатого у них Крыма. Вообще же карьера Суворова до 1768 года покрыта мраком, и что в это время происходило — известно только архивным крысам.

А еще много вопросов вызывает роль сабжа в усмирении пугачевщины. Ибо уж очень подозрительно, чтоб боевого генерала вызывали с войны только для начальствования над конвоем. Пускай даже такого неординарного преступника, как Емельян Пугачев.

| Так, в 1778 году он получил золотую табакерку с портретом Екатерины II, усыпанную бриллиантами; в 1783 — бриллиантовый эполет и перстень; в 1787 за Кинбурн — золотой |

Что бы ни рассказывали о простоте и скромности полководца, у Александра Васильевича Суворова была одна слабость — он страстно любил награды. Когда он получил все российские ордена, императрица Екатерина II стала жаловать ему за одержанные победы те же орденские знаки, усыпанные бриллиантами. А однажды сняла с себя бриллиантовую звезду ордена Святого Александра Невского и преподнесла ее полководцу. Когда и подобные награды были исчерпаны, заслуги Суворова стали отмечать иначе.

За непревзойдённое военное искусство Александр Васильевич был возведён сначала в графское достоинство, затем в княжеское и, наконец, получил звание генералиссимуса. В России чин/звание генералиссимуса ввёл своим уставом 1716 года Пётр Великий:

Сей чин коронованным главам и великим владетельным принцам только надлежит, а наипаче тому, чьё есть войско.

Каким же тогда образом стал генералиссимусом Александр Васильевич Суворов? Имея на то полное основание, бо за освобождение Сардинии и Пьемонта от французов сардинский король пожаловал его в «гранды и принцы королевской крови».

Хотя знаменитый полководец и любил награды, признавал только боевые. Награды за манёвры и парады презирал и категорически отказывался от них. В начале мая 1787 Г. А. Потёмкин устроил для императрицы Екатерины II манёвры у Кременчуга. Щедро раздававшая награды царица обратилась к Суворову с вопросом, чем его наградить. В ответ, по свидетельству современника, услышала типичный для Суворова эзоповский ответ:

— Давай тем, кто просит, ведь у тебя таких попрошаек, чай, много. — Потом добавил: — Прикажи, матушка, отдать за квартиру моему хозяину: покоя не дает.

— А разве много? — недоумённо спросила императрица. — Много, матушка, — три рубля с полтиною.

Екатерина приказала заплатить, а Суворов рассказывал потом с серьёзным видом:

— Промотался! Хорошо, матушка за меня платит, а то беда бы.

Случалось, Александр Васильевич бывал обижен, если награда казалась ему мала. Для примера, своим главным подвигом Суворов считал взятие Измаила. «На подобный штурм можно решиться только однажды в жизни», — говаривал он. От захвата Измаила зависел исход кампании 1790 года, да и всей той войны с Турцией. Неприступная крепость оборонялась отчаянно, пока не пала. Потери, как и списки представленных к наградам офицеров, были велики. Несколько сотен генералов и офицеров получили ордена, Измаильские золотые кресты и золотые шпаги. Солдат награждали Измаильской медалью.

Однако Суворова за эту выдающуюся победу не отметили ожидаемым и вполне заслуженным фельдмаршальским жезлом. Его лишь произвели в подполковники гвардейского Преображенского полка, полковником которого была сама Екатерина II. Производство вроде бы почётное, но таких подполковников насчитывалось десяток, а Суворов — он такой один. Поэтому «почесть» он воспринял как издевательство. «Измаильский стыд» остался для Александра Васильевича горьким воспоминанием до конца жизни.

Иной раз Суворов и сам назначал себе награду. Через несколько дней после сражения при Туртукае в мае 1772 он писал главнокомандующему Салтыкову:

Не оставьте, ваше сиятельство, моих любезных товарищей, да и меня, Бога ради, не забудьте, кажется, я вправду заслужил Георгиевский второй класс: сколько я к себе холоден, да и самому мне то кажется. Грудь и поломанный бок очень у меня болят, голова как будто подраспухла.

Ну и самая, пожалуй, эпичная легенда говорит, что полководец вовсе не умер, а спит где-то в каменной пещере за огромными болотами (на его могиле, кстати, написано «Здесь лежит Суворов», но не указано, что он умер), и когда Расее будет угрожать опасность, он проснётся и освободит родину от злой напасти.

Чувства юмора князю было не занимать

Как-то вышел спор с союзными войсками о пушках, взятых у неприятеля. Союзники требовали, чтобы им отдали половину. Суворов решил иначе: «Отдать им все пушки, все отдать. Где им взять? А мы себе еще добудем».

Когда, после памятного вахтпарада, Суворов, приглашенный на обед к Павлу I, входил во дворец, караульный офицер вскочил и обнажив саблю крикнул: «ВОН!» (реформа Павла I, видимо так солдат должен был показывать что он сторожит дворец, а не художественно теребит яйца) Суворов тут же развернулся и убежал. После, когда царь, приехав к нему в усадьбу, поинтересовался, почему он не пришел на торжество, Суворов ответил, что приезжал, но его безжалостно выгнали.

Когда А. В. Суворов командовал австрийской армией, его пригласили в обер-кригсрат и попросили привезти с собой план предстоящей кампании. Суворов прибыл и занял назначенное ему место. После обсуждения некоторых вопросов первый министр граф Тугут обратился к Суворову:

Вы, господин фельдмаршал, изволили, вероятно, уже сделать и привезти с собой Ваш план кампании?» Суворов встал со своего места, вынул из-под мундира большой лист бумаги, развернул его и положил на стол. Присутствующие с удивлением увидели лист белой бумаги, а Суворов после краткой паузы сказал: «Я других планов кампании никогда не делал», — поклонился всем и уехал.

Во время сражения, происходившего на Кинбургской косе 1 октября 1787 года, Суворов был ранен в левую руку. Так как лекаря при нём не было, то он поехал к морю и дал перевязать руку казачьему старшине. Тот вымыл ему рану морскою водой и перевязал галстуком.

«Помилуй Бог! — сказал Суворов, — благодарю! помогло, тотчас помогло! Я раненых и всех нераненых турок прогоню в море». Он сдержал слово: неприятель был разбит, и так как турецкие суда были отосланы от берега, чтобы принудить войско сражаться отчаянно, то почти все потонули, и от 6000 высаженных на косу турок едва спаслось 700 человек.

Перед началом сражения с французским генералом Макдональдом австрийский полковник Шток упал в обморок, как он сам говорил, от «приключившейся чрезвычайной колики». В это время граф Суворов наехал на него и спросил:

«Что такое?» Когда помогавшие полковнику рассказали о случившемся припадке, граф сказал: «Жаль! Молодой человек, помилуй Бог! Жаль, он не будет с нами! Как его оставить! Гей, казак!» Когда казак подъехал, граф продолжил: «Приколи его поскорее! Помилуй Бог, жаль! Французы возьмут. Чтобы наше им не доставалось, приколи поскорее!» Услышав такое необыкновенное и неприятное лекарство, больной тотчас вскочил и сказал, что ему стало легче. «Слава Богу, — сказал граф, отъезжая, — очень рад! Полегче стало, тотчас полегче стало».

Успехи и быстрые победы графа Суворова в Италии привели французскую Директорию в крайнее смятение. Там не знали, что делать. Обещали чрезвычайную сумму в награду тому, кто привезет голову Суворова. Узнав об этом, граф руками ощупал свою голову и сказал: «Ах, напрасно… Дорого! Помилуй Бог, дорого! — Моя головка маленькая, сухая, никуда не годится. Дорого!» Потом приказал привести к себе пленного француза, отпустил его и сказал: «Объяви от меня Директории: сумма, за голову мою назначенная, велика. Да у вас и денег столько нет. Скажи своей Директории: я сам принесу к ним голову мою… вместе с руками».

Из разговора с женой какого-то другого генерала:

— Ах, Александр Васильевич! Вы так слабы, а на вашей груди столько навешано… Я думаю, вам тяжело…

— Помилуй бог как тяжело!.. Ох как тяжело: вашему мужу не сносить!

Согласно одной из версий, к умирающему Суворову приехал его родственник граф Хвостов, бывший бездарным поэтом. Суворов сказал ему, прощаясь:

— Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов. А уж коли не можешь не писать, то, ради Бога, не печатай!

Впрочем, граф тоже оказался неплох: когда он вышел от Суворова, и все стали спрашивать «Как он?», ответствовал «Бредит!».

Из сборника «Русский литературный анекдот»

Однажды к Суворову приехал любимец императора Павла, бывший его брадобрей граф Кутайсов, только что получивший графское достоинство и звание шталмейстера. Суворов выбежал навстречу к нему, кланялся в пояс и бегал по комнате, крича:

— Куда мне посадить такого великого, такого знатного человека! Прошка! Стул, другой, третий, — и при помощи Прошки Суворов становил стулья один на другой, кланяясь и прося садиться выше. — Туда, туда, батюшка, а уж свалишься — не моя вина, — говорил Суворов.

В другой раз Кутайсов шел по коридору Зимнего дворца с Суворовым, который, увидя истопника, остановился и стал кланяться ему в пояс.

— Что вы делаете, князь,— сказал Суворову Кутайсов,— это истопник. — Помилуй Бог, — сказал Суворов, — ты граф, я князь; при милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надобно его задобрить вперед.

Приехав в Петербург, он (А. В. Суворов) хотел видеть государя, но не имел сил ехать во дворец и просил, чтоб император удостоил его посещением. Раздраженный Павел послал вместо себя — кого? — гнусного турка Кутайсова. Суворов сильно этим обиделся. Доложили, что приехал кто-то от государя. «Просите», — сказал Суворов; не имевший силы встать, принял его, лежа в постели. Кутайсов вошел в красном мальтийском мундире с голубою лентою чрез плечо.

— Кто вы, сударь? — спросил у него Суворов. — Граф Кутайсов. — Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что вы такое по службе? — Обер-шталмейстер. — А прежде чем были? — Обер-егермейстером. — А прежде? Кутайсов запнулся. — Да говорите же. — Камердинером. — То есть вы чесали и брили своего господина. — То… Точно так-с. — Прошка! — закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию,— ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентой. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он не турка, так он не пьяница! Вот видишь куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.

Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве.

— Греч Н. И., «Записки о моей жизни», 1930 г.

Однажды к Суворову во время его приезда в Петербург (после опалы) приехал в

мундирах и орденах какой-то выслужившийся царедворец. Суворов спросил его имя, получив ответ, покачал головой и произнес: «Не слыхивал, не слыхивал». — Да за что вас так пожаловали? — спросил он весьма важно. Смущенный царедворец не смел произнести слова «заслуга», бормотал что-то о «милости и угождении». — Прошка! — закричал Суворов своему камердинеру, — поди сюда, дурак, поди, учись мне угождать. Я тебя пожалую: видишь, как награждают тех, кто угождать умеет.

Галерея

Примечания

- ↑ . А также ввел ответственность командиров за жизнь и здоровье солдат, каторгу за задержку жалования или использование солдат в качестве рабсилы в своих имениях, смертную казнь за воровоство жалования и много чего иного интересного. Да и нормативы суточных маршей тоже были введены. Чтоб солдаты после марша еще были способны на бой. Альтернативная точка зрения гласит, что он создавал профессиональную армию и заставил военных ВНЕЗАПНО служить, а не играть в преферанс и творить беспредел в частях. За что и был этими военными в конце концов укокошен. Алсо, именно Павел I ввёл в русской армии меметичный Печатный Шаг (позаимствовав его напрямую у Фридриха Великого), ускорив его, однако, до 110 ударов в минуту против 75 прусских.

- ↑ ибо с 1763 по 1791 в Европе была только одна значительная война, и потому опробовать новинку на основе опыта Семилетней войны было просто негде.

Ссылки

- Исторические анекдоты с участием сабжа.

- Анекдоты про генералиссимуса.

- Переписка князя Александра Васильевича с разными особами.

См. также